Il Museo del Capitolo a Perugia è collocato all’interno si Isola di San Lorenzo che lo rende un luogo da scoprire al pari delle opere e manufatti che lo popolano. Per ciascuno di questi oggetti, dai dipinti ai manoscritti, è possibile raccontare una storia.

Le stanze del Museo del Capitolo

Le ragioni che giustificano la visita al Museo del Capitolo di Perugia sono molteplici. Una risiede nella possibilità di entrare in contatto con edifici e spazi suggestivi. Le stanze del museo raccontano una propria storia, sono state infatti le residenze dei canonici della cattedrale fin dal Medioevo (quando le abitazioni erano case-torri), residenze papali e anche sede delle discussioni di tesi di laurea dei primi studenti dell’Università di Perugia, nata nel 1308. Questa lunga storia non è immediatamente leggibile muovendosi negli spazi attuali, modificati molte volte nel corso dei secoli; tuttavia, prestando un po’ di attenzione, le stratificazioni si mostrano e diventano evidenti.La seconda ragione, quella più evidente, è la scoperta del forte legame tra il luogo, il tempo e le opere. Molti degli oggetti lì conservati indicano un legame con la ritualità, la liturgia, rappresentando sentimenti comuni, icone salvifiche, motivo di stupore ed emozione.

Le opere dei grandi artisti

Il gonfalone di Benedetto Bonfigli

Un esempio del profondo legame tra l’arte e la cultura del popolo perugino è dato dai gonfaloni processionali, nati in un contesto dove le pestilenze mortali che si abbattevano sulle popolazioni erano considerate punizioni divine. Questi manufatti erano dipinti da portare in processione e da esibire alla venerazione negli spazi urbani. La loro realizzazione veniva assegnata a pittori in grado di interpretare sentimenti comuni, come la paura, la richiesta, la fiducia.

Benedetto Bonfigli(1420 – 1496) realizzò, durante una pestilenza nel 1476, il gonfalone per la chiesa di San Fiorenzo, oggi esposto al Museo del Capitolo. La sua pittura si fa interprete efficace della richiesta che i perugini inviano a Dio, infatti sono ritratti nella parte inferiore del dipinto in atteggiamento devoto, circondati da santi e beati dell’ordine a cui apparteneva la chiesa. Il dipinto è di immediata comprensione, eppure nasconde alcuni particolari, come l’angelo in alto sulla destra con lo sguardo rivolto a coloro che ammirano il dipinto attira con i suoi occhi l’osservatore dentro l’opera, coinvolgendolo nella rappresentazione.

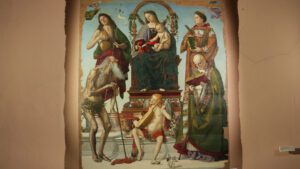

La Pala di Sant’Onofrio di Luca Signorelli

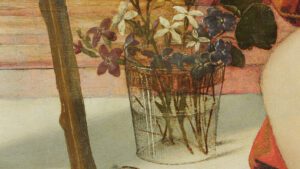

Pezzo pregiato del Museo del Capitolo, la Pala di Sant’Onofrio è stata realizzata da Luca Signorelli nel 1484. L’opera è conosciuta con questo nome per la presenza del santo eremita Onofrio, raffigurato ai piedi del trono dove siede la Madonna col Bambino. Anche in questo dipinto, i dettagli fanno da eco alle grandi abilità del pittore. Il bicchiere di vetro con le violette in primo piano, o il crocifisso in cristallo di rocca tenuto da San Giovanni Battista sono attraversati dalla luce, lasciando intendere un profondo studio dei fenomeni luminosi da parte dell’artista. Una volta che lo sguardo si perde nei particolari, viene però catturato di nuovo e guidato attraverso il quadro dallo sguardo dei santi attorno alla Vergine.

L’influenza delle committenze sulle opere

Se si confrontano le opere, si riesce a toccare con mano l’importanza della committenza. A Bonfigli, che aveva dipinto in contesti di primaria importanza e prestigio come la Cappella dei Priori nel Palazzo dei Priori di Perugia, viene richiesta un’opera di forte impatto devozionale. Invece, Jacopo Vagnucci, eminente personaggio della Chiesa nutrito di cultura umanistica, si rivolge a Luca Signorelli per commissionare la realizzazione di un dipinto da collocare in un luogo di grande prestigio: la sua cappella privata all’interno della Cattedrale di San Lorenzo a Perugia.

Il seggio papale

All’interno del museo si trovano anche oggetti inconsueti, come il faldistorio, una seduta pieghevole senza spalliera né braccioli. Questo oggetto deriva dalle sedute di cui disponevano i generali romani nell’accampamento; mentre, in un contesto cristiano, il faldistorio era riservato al “generale” della chiesa, ovvero al Papa. Due fattori possono aiutare a comprendere l’importanza di questo manufatto: il primo è la datazione tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento, e il secondo è la sua presenza a Perugia. Per circa un secolo infatti, tra il 1216 e il 1305, Perugia fu sede di cinque conclavi, dunque i Papi non venivano eletti solo a Roma (a differenza di quanto succede oggi), ma anche in altre città.

Questo seggio papale è realizzato in ebano, un legno proveniente da continenti extraeuropei e caratterizzato da una grande durezza, nonché durabilità. L’impiego di questo legno prezioso era perciò segno di ricchezza e garanzia di durata, e ciò poneva l’oggetto in un contesto di enorme prestigio come quello della corte papale. Ogni centimetro quadrato è decorato per incisione oper intaglio e, nei molteplici disegni, è possibile rintracciare animali, come cani acciambellati o un’esotica scimmietta.

Il manoscritto di Acri

Il passare dei secoli ha trattenuto altri tesori, come per esempio i manoscritti che costituiscono una ricchezza straordinaria. Al Museo del Capitolo ne sono conservati oltre 40, coprendo un arco temporale compreso tra il VI e il XVI secolo. La storia di alcuni è un mistero, di altri invece abbiamo la certezza che furono realizzati proprio per la Cattedrale di San Lorenzo.

Del manoscritto più conosciuto del museo si conosce la provenienza, l’antica città di Acri, sebbene il viaggio che portò questo manufatto alla Cattedrale non è noto. Si tratta di un messale, cioè di un libro che raccoglie testi, canti e preghiere che il celebrante usa durante il rito. Il testo è scritto su pergamena e contiene alcune miniature e iniziali. La grafia è attribuita a un amanuense di cultura francese, mentre le miniature mostrano la mano di due artisti formati attraverso la conoscenza della cultura pittorica occidentale, con forti suggestioni veneziane. Il manoscritto racconta una storia molto affascinante e solo apparentemente lontana che crea un ponte tra le due sponde del Mediterraneo, da sempre fonte di scambio culturale.